Letzte Woche habe ich mit einer Kollegin telefoniert und dabei wieder gemerkt, wie stark unsere Alltagssprache von Gewaltmetaphern durchzogen ist.

Sie sagte: „Oh, ich muss dich jetzt abwürgen, ich habe gleich einen anderen Termin.“

Ich zuckte innerlich. Mein Hals zog sich zu.

Dann sagte ich: „Ich werde nicht so gerne abgewürgt. Wie wäre es stattdessen mit dem Satz: ‚War schön mit dir. Lass uns gerne morgen weitertelefonieren?'“

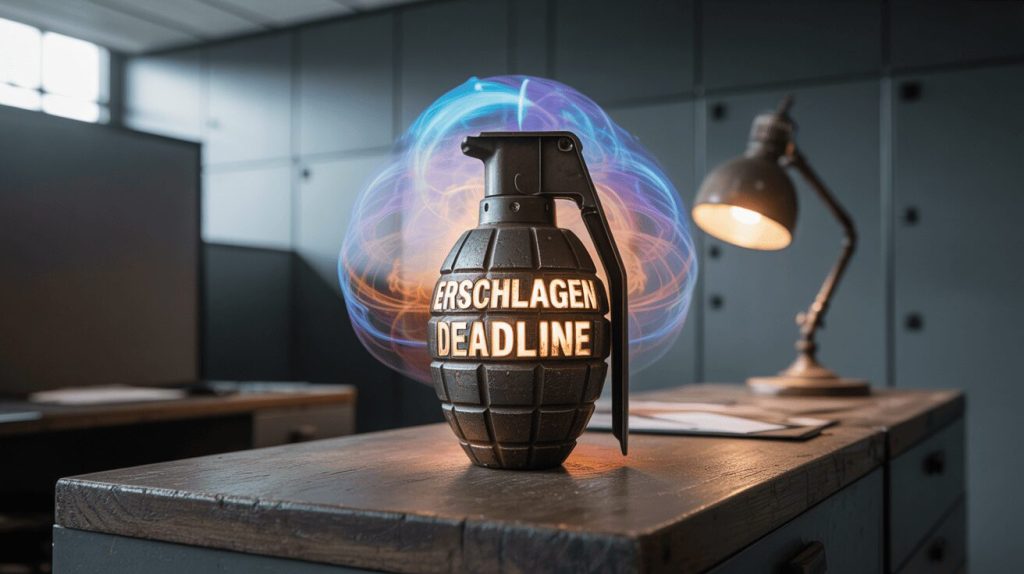

Und dann erinnerte ich mich an meinen früheren Chef, der immer wieder von „Deadlines“ sprach. Diese tödliche Linie, die wir unbedingt halten mussten.

Jedes Mal hatte ich unbewusst die Frage im Kopf: Was passiert eigentlich, wenn wir sie nicht halten? Reißt uns dann der Kunde den Kopf ab?

Gewalt erzeugt Gegengewalt, singen Die Ärzte.

Auch in der Sprache. Ich meine „Kopf abreißen“ ist schon brutal, oder?

Ich habe angefangen, genauer hinzuhören.

Mit Erschrecken stelle ich fest: Wir stehen jeden Tag auf dem Schlachtfeld der Sprache. Gewaltmetaphern sind überall. Sie schleichen sich unbemerkt in unsere Sätze, färben unsere Stimmung und verstärken unser Stressgefühl – ohne dass wir es bewusst merken.

In diesem Artikel nehme ich dich mit in meine Beobachtungen: Wo tauchen diese Bilder auf, warum wirken sie so stark, und wie können wir mit Sprache bewusster umgehen.

Hinweis: Als Service für dich habe ich im Beitrag Produkte oder Dienstleistungen verlinkt. Affiliate-Links sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Ich erhalte bei deinem Einkauf eine Provision, ohne dass du mehr zahlst.

Was sind unbewusste Gewaltmetaphern?

Ich habe mir lange keine Gedanken darüber gemacht, welche Sprachbilder ich beim Reden benutze.

Den Kameraden am Telefon schnell „abwürgen“, weil ich meine aufsteigende Panik „niederkämpfen“ musste.

Vom Chef fühlte ich mich „in die Ecke gedrängt“ und von meinen Problem „erschlagen“. Depression eben. Worte, die mir wie selbstverständlich rausrutschten.

Erst seitdem ich schreibe, ist mir immer mehr bewusst geworden, dass mir ständig Gewaltmetaphern auf der Zunge liegen.

Sie „schießen“ mir quasi einfach so in den Kopf. Krasses Bild, oder?

Sie waren so tief in meiner Alltagssprache verankert, dass sie einfach so rausrutschten.

Gewaltmetaphern kommen öfter aus dem militärischen Bereich.

Sie handeln von Kampf, Kontrolle und Zerstörung.

Sie bringen durchaus auch Schärfe oder sogar Humor in die Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation nach dem Modell von Marshall B. Rosenberg sieht jedoch anders aus.

Unterschwellig transportieren wir eine klare Botschaft, die uns nicht egal sein sollte: Es geht ums Gewinnen oder Verlieren, ums Überleben oder Untergehen.

Das wirklich Spannende daran ist für mich, dass Menschen diese Sprachbilder oft nicht bewusst wahrnehmen. Doch unser Gehirn übersetzt diese Metaphern sofort in Gefühle, auch wenn wir sie gar nicht so bildlich meinen.

Unbewusste Sprachbilder in unserer Alltagssprache haben eine Superkraft: Sie wirken, ob wir wollen oder nicht.

Warum wir dauernd „kämpfen“, ohne es zu merken

Ich höre es bei meinen Kund:innen ständig.

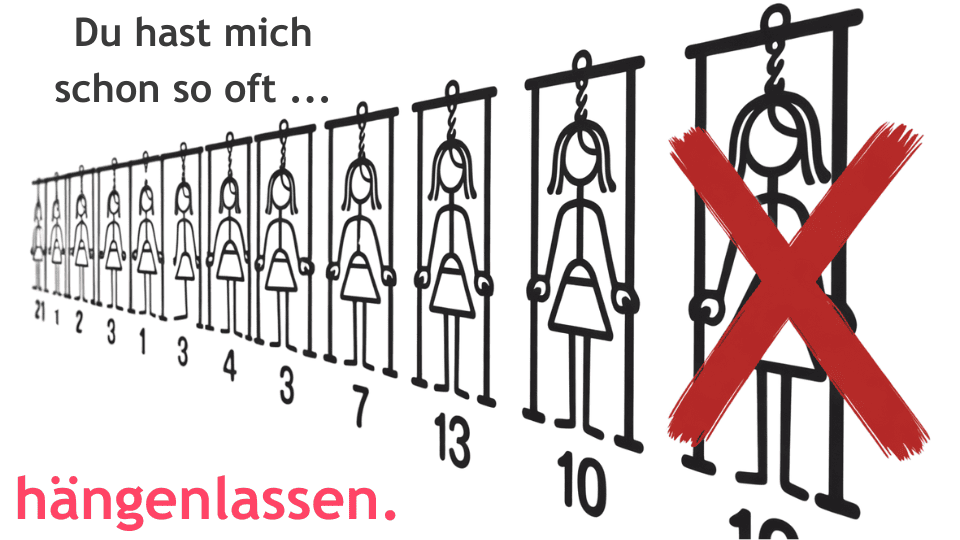

Sie müssen sich „durchbeißen“ oder werden „hängengelassen“.

Ich merke, wie diese Worte eine kleine Schwere in mir hinterlassen und mich nach unten ziehen.

Als würden sie unbemerkt ein Bild von Kampf, Bedrohung oder Untergang in meinen Kopf malen.

Mir ist aufgefallen, dass wir fast täglich solche Formulierungen nutzen.

Wir „kämpfen“ uns durch den Alltag, „schlagen“ uns mit To-dos herum oder werden von unserer Arbeit „erschlagen“.

Alles wirkt wie ein ständiger Überlebenskampf, obwohl wir eigentlich nur arbeiten, reden oder unseren ganz normalen Alltag meistern.

Oft merken wir es gar nicht. Die Wörter flutschen raus, sind witzig gemeint und klingen dynamisch. Doch unterschwellig und auf Dauer bringen sie mehr Stress in unser System, als uns lieb ist.

Von „abwürgen“ bis „plattmachen“ – Sprache als stiller Angreifer

Wenn ich genauer hinhöre, stolpere ich über eine ganze Palette solcher Wörter.

„Das Projekt wurde gegen die Wand gefahren“, „Der hat mich total plattgemacht.“ „Boah, meine Datei ist zerschossen.“

Hui, wenn ich das höre, „schwitze ich Blut und Wasser“.

Wir benutzen die Sprachbilder, ohne darüber nachzudenken, und schleusen unterschwellig Gewalt in unsere Gespräche ein.

Was wir nicht merken: Mit unserer Sprache starten wir heimlich kleine Angriffe auf uns selbst und stressen unser System.

Natürlich meinen wir es nicht wörtlich. Zumindest unterstelle ich das mal jedem Menschen.

Wir „würgen“ niemanden wirklich.

Doch ein Wort wie „würgen“ oder „plattmachen“ kann unbewusst Stress auslösen.

Innerlich geht mein Alarm an, obwohl im Außen gar nichts passiert.

Was soll mein System erwarten, wenn ich die „Deadline“ überschreite? Ich habe sofort das Bild einer Grenze im Kopf, die ich auf keinen Fall überschreiten darf, sonst passiert etwas Schlimmes. Möglicherweise lauert der Tod hinter dieser Linie.

Da lauert Feindesland in jedem Projektkalender.

Oder im Gespräch mit meiner Freundin, die mir sagt: „Lass mich nicht hängen.“

Da taucht sofort das Bild vom Galgenmännchen auf. In dem Fall vom Galgenfrauchen.

Gewaltmetaphern in unserer Sprache sind wie ein Unterton, der die Stimmung färbt.

In meinem Kopf ist die Stimmung meist blutrot, weil mein Kopf mir Bilder malt.

Ich will nur über Termine oder Alltagsdinge reden und plötzlich habe ich im Kopf Bilder von Kampf, Gewalt oder Tod.

Sprache wirkt viel tiefer, als ich dachte.

Sie läuft nicht nur durchs Ohr, sondern geht direkt in mein System und löst Gefühle aus.

Formt Sprache unser Denken und Fühlen?

Je mehr ich auf diese Wörter achte, desto mehr frage ich mich: Was macht das mit meinem Denken? Wenn ich ständig sage, ich „kämpfe“ mich durch den Alltag oder ein Problem habe mich „erschlagen“, dann baue ich mir innerlich ein Bild von einer Welt, die voller Angriffe und Überlebenstaktiken steckt.

Sprache ist wie eine Brille, die meine Wahrnehmung einfärbt.

Wenn ich Gewaltbilder benutze, erzählt mir mein System, ich wäre in Gefahr oder im Kampfmodus.

Und plötzlich fühlt es sich so an, als wäre das Leben anstrengender, als es tatsächlich ist.

Das Spannende und manchmal auch Beängstigende daran ist, dass unsere Sprache nicht nur unser Denken beeinflusst, sondern auch wie wir uns fühlen und auf andere reagieren.

Wenn ich sage: „Der Kollege hat mich in der Besprechung total bedrängt“, dann schwingt sofort ein Gefühl von Unterlegenheit mit. Und das prägt meine Haltung. Ich schwäche mich durch diese Worte selbst, auch wenn der Kollege in Wirklichkeit vielleicht nur eine sachliche Kritik geäußert hat.

Für mich zeigt sich darin eine ganz einfache Wahrheit: Gewaltmetaphern sind keine leeren Hülsen. Sie sind Granaten und die Splitter schlagen in unserer Gefühlswelt ein und richten langfristig Schaden an.

Schlachtfeld Büro

„Wir müssen da in die Offensive gehen.“ sagte mein Chef damals.

Ich habe es damals gar nicht hinterfragt.

Heute denke ich: Kein Wunder, dass ich so oft mit Stress nach Hause gegangen bin.

Mein Kopf war im Angriffsmodus, obwohl ich nur an einem ganz normalen Projekt gearbeitet habe.

„Den Kunden haben wir verloren.“

Oder auch: „Wir müssen die Konkurrenz ausstechen.“

Plötzlich fühlt sich ein Arbeitstag wie ein Gemetzel an.

Ein Konflikt wie ein Kampf.

Ein Fehler wie eine Niederlage.

Und das summiert sich.

Jedes kleine „erschlagen“, jedes „abschießen“, jedes „plattmachen“ stresst.

Und diesen Stress nehmen wir mit, auch wenn wir nach Feierabend längst auf der Couch sitzen, um auf Netflix gewaltverherrlichende Filme zu schauen und unser System weiter zu schwächen.

Wenn Sprache mich schwächt

Neben den offensichtlichen Kampf- und Gewaltbildern gibt es auch viele Formulierungen die meine eigene Kraft untergraben.

Sätze wie „Das zermürbt mich langsam.“ oder „Ich stehe total neben mir.“ sind fast schon Klassiker. Und wenn ich sie sage, spüre ich sofort: Sie machen mich klein und ich bin nicht mehr ich selbst.

„Immer hacken alle auf mir rum“ – allein dieses Bild setzt mich in die Rolle derjenigen, auf der „herumgetrampelt“ wird.

Und wenn ich es so sage, wird es noch schlimm.

Wörtermathe: Herumhacken x herumtrampeln = Kleinsein2

Ich potenziere mein Gefühl von Kleinsein.

Ich fühle mich ausgeliefert, geschwächt und ohne Schutz.

Oder: „Ich habe mich fürs Team geopfert.“

Klingt heroisch, hinterlässt aber den Beigeschmack von Selbstaufgabe und Erschöpfung.

Diese Form von Gewaltmetaphern sind wie kleine Selbst-Sabotageprogramme.

Ich erzähle mir mit ihnen, dass ich schwach, ausgelaugt oder überfordert bin und genau so fühlt es sich dann oft auch an.

Worte werden zur inneren Haltung, und die bestimmt, wie viel Energie ich habe.

Da fühle ich mich direkt „leergelutscht“.

Ich habe entschieden bewusstere Bilder zu wählen, die die mich stärken.

Wenn im Gespräch „die Fetzen fliegen“

Ich habe auch in Beziehungen erlebt, wie heftig Sprache wirken kann.

Da hieß es: „Das Gespräch ist komplett gekippt.“ Oder: „Er hat mich völlig in der Luft zerrissen.“

In dem Moment sind das nur Redewendungen – aber innerlich passiert viel mehr.

Wenn ein Gespräch „kippt“, sehe ich sofort Bilder von einem Boot, das kentert. Ich verliere die Balance, mein Gefühl von Sicherheit geht über Bord.

Und wenn jemand sagt, er habe mich „in der Luft zerrissen“, dann klingt das nach einem Angriff, der mich schwächt.

Plötzlich fühlt es sich nicht mehr an wie ein Austausch miteinander, sondern wie ein Kräftemessen.

Diese Worte haben womöglich einen Einfluss auf das Vertrauen, denn wenn Gespräche ständig „eskalieren“ oder wir uns „überrumpelt“ fühlen, dann fühlt sich Nähe mehr nach Risiko als nach Sicherheit an und das kann einen ganz schön „aus der Bahn werfen“ und am Ende „verliert man noch den Kopf“.

Sprache zeichnet unsere inneren Landkarten.

Ich male mir mit meinen Worten Bilder, die mich entweder stabilisieren oder mich ins Stolpern bringen. Und manchmal reicht schon eine beiläufige Formulierung, um unbewusst Stress auszulösen.

Seit ich das bemerkt habe, höre ich mir selbst viel genauer zu.

Ich frage mich dann: Was sage ich da gerade? Welches Bild pflanze ich mir damit gerade ins eigene Denken?

Körper, Kampf, Kontrolle: Die drei Hauptmotive stiller Gewaltbilder

Als ich meine eigenen Sprachmuster genauer beobachtet habe, sind mir drei große Motive aufgefallen, die sich ständig wiederholen: Körper, Kampf und Kontrolle.

1. Körper

Viele Metaphern beziehen sich direkt auf den Körper.

Formulierungen wie „Das hat mich umgehauen“ oder „Ich war völlig platt“ triggern unbewusst.

Ich spürt kurz Druck und Schwäche.

2. Kampf

Ich „boxe“ mich durch, „schlage“ mich mit Problemen herum und „gehe in Deckung“, wenn der Chef kommt.

Diese Wörter holen das Vokabular von Schlachten und Wettkämpfen direkt in meinen Alltag. Da fühlt sich plötzlich jeder Montagmorgen wie ein Kriegsgebiet an. Kein Wunder, dass viele sonntags schon kein Bock auf Montag haben.

3. Kontrolle

Ich „verliere den Faden“ im Gespräch, jemand will mich „an die Wand argumentieren“, ein Projekt „läuft aus dem Ruder“.

Alles dreht sich darum, die Zügel in der Hand zu behalten oder eben nicht.

Das erzeugt unterschwellig Angst davor, die Kontrolle zu verlieren.

Harmlos oder heikel? Die Debatte um metaphorische Gewalt

Und während ich das schreibe, frage ich mich: Übertreibe ich hier?

Sind das wirklich problematische Wörter oder nur harmlose Redewendungen, die man nicht so ernst nehmen sollte?

Genau das ist die spannende Debatte.

Ich sage: Sprache ist lebendig. Sprachbilder wirken.

Selbst wenn ich etwas nicht wörtlich meine, malt mein Unterbewusstsein innere Bilder.

Und diese Bilder beeinflussen, wie ich mich fühle.

Ich selbst bin dafür verantwortlich, ob ich mich gestresst, unter Druck oder im Chillkrötenmodus befinde.

Es geht nicht darum, jedes Wort zu verbieten oder Sprachpolizei zu spielen.

Vielmehr ist es eine Einladung zur Achtsamkeit.

Wenn ich meine Sprache bewusster wähle, verändere ich damit auch meine innere Haltung.

Manchmal benutze ich Gewaltmetaphern bewusst, weil sie stark wirken.

Aber wenn ich merke, dass sie meine Stimmung runterziehen, dann suche ich Alternativen.

Statt „Das hat mich umgehauen“ sage ich „Das hat mich überrascht.“

Oder statt „Ich kämpfe mich durch“ wähle ich den Satz „Ich arbeite ich Schritt für Schritt.“

Sprache zu „entwaffnen“ bedeutet für mich nicht, alle Gewaltmetaphern zu verbannen.

Ganz im Gegenteil.

Es heißt, mir die Macht zurückzuholen.

Ich entscheide, wann ich sie einsetze und wann ich lieber ein Bild wähle, das Leichtigkeit transportiert.

Ich kann sagen ‚Das war ein Killer-Argument‘ oder abgeschwächt ‚Das hat voll ins Schwarze getroffen‘.

Oder ich wähle: ‚Damit bin ich in Resonanz gegangen.‘

Alle drei Bilder sind stark und jedes erzeugen ein anderes Gefühl.

Am Ende ist es wie mit jeder Gewohnheit: Je bewusster ich damit umgehe, desto freier fühle ich mich.

Fazit: Bewusster sprechen – aber ohne Sprachpolizei

Gewaltmetaphern haben Einfluss auf mein Denken, meine Gefühle und sogar meine Beziehungen – auch wenn ich sie nur im Spaß oder aus Gewohnheit benutze.

Es sind kleine heimliche Stressverstärker.

Sie lassen Arbeit wie Krieg, Gespräche wie Gefechte und Missverständnisse wie Katastrophen erscheinen. Kein Wunder also, dass ich mich manchmal erschöpfter gefühlt habe, als ich eigentlich war.

Un doch darf Sprache lebendig, kreativ, sogar drastisch sein.

Entscheidend ist für mich die Balance.

Wenn ich mir bewusst mache, welche Bilder ich in mir selbst und in anderen auslöse, dann kann ich viel gezielter wählen.

Manchmal brauche ich die Wucht, manchmal die Leichtigkeit.

Es geht darum, die Kraft der Sprache zu erkennen und sie so einzusetzen, dass sie mir dient, statt mich zu belasten.

Und du?

Nicht jede Metapher richtet automatisch Schaden an. Doch je häufiger du Gewaltbilder benutzt, desto stärker können Sie deine Wahrnehmung und dein Stresslevel beeinflussen. Es ist also weniger die einzelne Redewendung als die Summe, die zählt.

Und nein, es geht nicht darum, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen.

Wenn du deine Sprache bewusster gestalten willst, dann ist der erste Schritt deine Aufmerksamkeit.

Höre dir selbst zu, notiere vielleicht sogar, welche Metaphern du oft verwendest.

Probiere anschließend eine friedliche Alternative zu finden.

Kleine Veränderungen können deine Haltung und dein Gefühl sofort leichter machen.

Und wenn andere ständig solche Metaphern benutzen?

Dann hast du zwei Möglichkeiten:

- Du ziehst deinen unsichtbaren Superhelden-Poweranzug vom Abschirmdienst an und lässt es einfach stehen.

- Oder du gibst Impulse, indem du selbst bewusst andere Wörter benutzt.

Denn oft wirkt Sprache wie ein Spiegel: Wenn du neue Bilder anbietest, greifen andere sie irgendwann auf.

Wichtig ist für mich, dass wir darüber reden.

Welche Gewaltmethaphern fallen dir ein?

Teile sie in den Kommentaren.

[…] Alltagssprache und Gewalt: Wie unbewusste Gewaltmetaphern unser Denken prägen […]